首页

关于我们

客服中心

用户协议

隐私协议

我的订单

退款流程

企业自查制度

首页

关于我们

客服中心

用户协议

隐私协议

我的订单

退款流程

企业自查制度

两年前,利亚·迪科尔曼在纽约现代艺术博物馆策划了一场特别的展览“发明抽象1910至1925”,在开幕式上,我偶然遇见了当时处在愤怒之中的美国雕塑家理查德·塞拉,他说:“他们为什么要从毕加索开始?他跟这个根本没有关系。”他指的是展览邀请观众进入抽象艺术世界的方式。如果观众乘坐博物馆一楼大厅的电梯,等到电梯门打开,首先会看到一面大墙上铺满了一张巨大的图表,上面是由艺术家和城市组成的网络。不过走近一看,你很容易就能找到展览真正的入口处,其标志是康定斯基在1911年的一段话,以粗体字母显示——你还会注意到,有一幅画被摆在图表中最重要的位置,它既像是一个标志,也像一个哨兵。

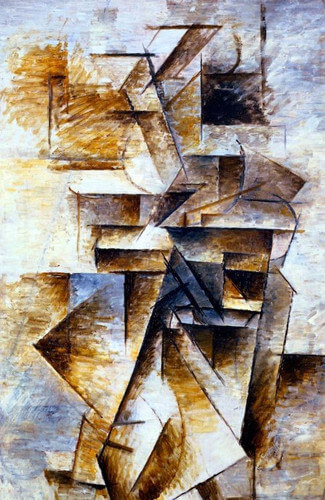

如果你像我一样,你很快就会放弃仔细观看这张图表的想法,你会冲到那幅画面前,确认它是不是想象中的那一幅,因为从远处看不清。我们所说的这幅画就是毕加索1910年的作品,《弹曼陀林的女人》,由科隆路德维希博物馆收藏。

毕加索《弹曼陀林的女人》,100.3 x 73.6 cm,布面油画,1910年

我并没有参与迪科尔曼的装置设计过程,但是我们讨论过该把毕加索放进展览中——结果便是,她邀请我为展览目录写点什么。我和迪科尔曼达成共识的第一件事,就是:人们在最近的许多活动中追溯抽象绘画的起源,却不谈立体主义,这是错误的,尤其是他们不谈毕加索和勃拉克,考虑到大多数所谓的“抽象艺术先锋”——即马列维奇和蒙德里安等人对自己的付出往往直言不讳(除了抽象艺术中的“表现派”艺术家,其中最有名的是康定斯基)。

我把这场为现代艺术博物馆的展览而辩护的对话告诉了塞拉,不过他的怒气一点也没有平息——他可能认为这只是一场历史学家之间的“学术”对话。所以我从袖子里面抽出另一张卡片,也就是迪科尔曼在策展时和我讨论的第二个观点,它从毕加索那里发展而来。我和迪科尔曼都对这样一件事感到惊讶,即毕加索这个看似从不畏惧的西班牙艺术家,却在抽象面前退缩了:假如他这样的冒险家都不敢纵身投入抽象,那么,那些曾经一头扎进抽象中的人们只会感到更加困难!在这种语境下,康定斯基在1911年至1912年间广为人知的摇摆不定显得更加意味深长了。

的确,第二个观点也是基于“艺术史”的,但是我想它对塞拉来说更有价值,因为它是从创作角度出发的,也就是说,是从艺术家的挣扎出发的,这个推论也强调了塞拉本人不得不承认的一点:即抽象艺术生来就很难,在20世纪初期创作一件抽象艺术一定是英雄式的——尤其是毕加索比康定斯基还要更早地接近抽象绘画。当然,塞拉不相信我们的观点。在他看来,在入口处展示毕加索是故意搅混水的表现。一方面,它无助于消除一个世纪以来人们对毕加索的误解,即认为他是个“抽象”画家;另一方面,抽象艺术也仿佛呈现为一种对现实的提炼或者风格化处理,人们经常用毕加索的不少作品来说明这一点,例如他创作于1907年的作品《树》。

毕加索 《树》,47.9 x 62.7 cm,布面油画,1907年

不管怎么说塞拉也没有全错——毕加索是个抽象画家这一错误观点仍然很常见,至少大众都这么认为,提炼现实也绝不是所有创造抽象艺术的人们都会走上的一条道路,即使有些人这么做过。塞拉并不是很坦率,因为,任何人只要是花了一点时间参观展览,都不会认为这个展览在推广那些错误的看法。不过,在说到“毕加索与抽象无关”这句话时,塞拉是有一个重要同盟的——那就是毕加索本人。当然这并不意味着塞拉就是正确的,但是毕加索对抽象艺术的著名鄙视态度的确值得我们做一番考察。

据我所知,毕加索在抽象艺术早期发展的重要阶段,从来没有在公开或者私下发表过抽象艺术的言论,这个时间段即1910年到1925年,也是本次现代艺术博物馆集中展示的年份。毕加索对抽象艺术的第一次真正的攻击出现在1928年的《强硬报》上,当时他接受了批评家赛利亚得的一个访谈。这段话中是围绕着1910年至1911年出现的所谓“玄妙的立体主义”而展开的,赛利亚得嘲讽地说道:“人们当时说你创作的是抽象画。”其实他说的这句话是人们对于艺术中新生事物的常见责备,例如,马蒂斯在1906年发表《生命的喜悦》的时候,就被人指责是在创作抽象作品。毕加索并没有指出这一点,而是发表了一大段抨击言论,他说:“我很害怕这些所谓的抽象绘画的提法。抽象是一个无厘头的谬论!当你处理几个相邻的颜色,在空间中描绘线条,却又不指向现实之物的时候,你充其量也只是在做装饰。”

我会在后面回到1928年的那个特殊时刻,不过让我们先来看看“抽象等于装饰”这种说法。这句话无疑在当时是一句陈词滥调,常用在反对抽象艺术的文章里——这就有点像是在康定斯基将抽象艺术理论化与付诸实践的一段延迟时间内,人们担忧抽象可以被解释为“无厘头的装饰”一样举足轻重。与毕加索非常接近的是,这正是卡恩维勒在1915年至16年所写的《立体派的崛起》一书中所提到的。这本书的第一版在1920年发表。

1958年,在这本书的再版前言里,卡恩维勒坚持认为,这一点必须被当做一个历史记录,因为这是基于他和艺术家们的对话而产生的,这些对话在他写作的时候仍然记得很清楚。也许人们不难想象,有些对话产生于画商卡恩维勒和毕加索本人之间,并且他们就抽象这个话题达成了某种共识。